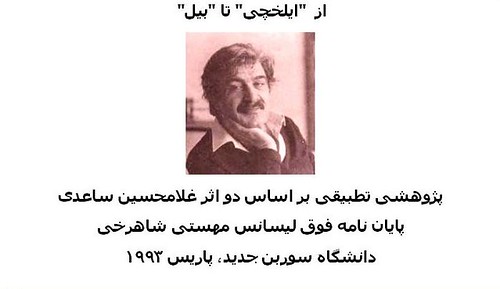

Ce texte a pour l’objet la présentation succincte de divers problèmes que j’ai rencontrés dans la rédaction d’une biographie de l’écrivain iranien, Gholâm Hossein Sâ’edi1 .

Ce texte a pour l’objet la présentation succincte de divers problèmes que j’ai rencontrés dans la rédaction d’une biographie de l’écrivain iranien, Gholâm Hossein Sâ’edi1 .

Au commencement, je cherchais des réponses à des questions très simples: Qui est-il? Quelle fut sa vie? Qu'a-t-il précisément écrit? Dans quelle mesure est-il présent dans ses écrits? Tout en me posant ces questions, je m’interrogeais aussi sur ce qui me motivait le plus: une simple curiosité sur la vie d’un homme que j’ai rencontré en hiver 1985 ou une simple envie de recherche?

Nous verrons d’abord qui est Sâ’edi (I), ensuite nous examinerons la portée et les limites des sources de renseignements existants (II) pour pouvoir enfin nous interroger (III) sur la valeur de son court texte autobiographique dont on trouvera une traduction en “annexe”.

I. Qui est Sâ’edi?

Biographie de Gholâm-Hossein Sâ'edi (1936-1985)

Sâ'edi, écrivain, dramaturge, essayiste, s'inscrit dans la deuxième génération des écrivains contemporains de l'Iran. Il est né le 12 janvier 1936 à Tabriz,capitale de la région d' Azerbaïdjan , province turcophone de l'Iran . D'une génération plus jeune que Hedâyet 2 , il a mené une vie difficile marquée par une enfance modeste .Originaire de Tabriz, d'une famille autrefois illustre sous les Ghadjârs 3 , les Sâ'edolmamâlek. Mais à l'époque de sa naissance, son père n'est qu'un modeste fonctionnaire. Ce dernier lui enseigne les premiers rudiments du persan . Comme il le raconte dans sa première autobiographie, très jeune, il est marqué par le mystère de la mort. Pendant la période troublée de la deuxième guerre mondiale, sa famille se réfugie dans un village où il est très touché par la simplicité de la vie paysanne. Après des études primaires et secondaire de 1955 à 1961, il poursuit ses études à l'université de Tabriz . Très tôt, Sâ'edi s'ouvre au monde des livres . Il se met à écrire, puis à publier et enfin à éditer des journaux. Il avoue lui-même qu'il lisait plus de livres de littérature que de livres de médecine. À vingt ans, une crise morale grave le conduit au bord du suicide. À cette même époque, il publie sa première nouvelle (Aftâb Mahtâb traduit. le soleil , le clair de lune, 1955), dans la revue Sokhan traduit. Parole, la plus importante revue littéraire en Iran à cette époque.

Il étudie d'abord la médecine, puis de 1964 à 1969, se spécialise à l'université de Téhéran; de même, il exerce la psychiatrie dans les hôpitaux de Téhéran. Parallèlement, dans les années soixante, il ouvre un cabinet médical avec son frère le docteur Akbar Sâ'edi dans les quartiers populaires du sud de Téhéran, où il donne des consultations presque gratuites aux pauvres. Dans les années soixante dix, il fonde une clinique avec son frère.C'est dans ces années aussi que la S.A.V.A.K, la D.S.T. iranienne, le poursuit continuellement, l'arrête sans motif, l'interroge, lui fait subir la torture. En 1974 , il est emprisonné pendant onze mois jusqu'à ce que des protestations qui prennent une ampleur internationale obligent la police à le relâcher.

Sâ'edi a commencé très tôt à écrire. La richesse et l'étendue de son talent ne se laissent pas aisément circonscrire. Il s'est surtout illustré dans deux genres principaux : la nouvelle et le théâtre ; mais il s'est aussi intéressé au cinéma . Sâ'edi a publié six recueil de nouvelles : La soirée splendide 1960 ,les endeuillés de Bayal 1964 , Dandil 1966, les frayeurs indéfinissables ,1967,la peur et le frisson 1968 , le tombeau et le berceau 1972.

Trois de ses nouvelles sont transposées au cinéma:La vache 1969, la tranquillité en présence d'autrui (1973), Le cycle (1978) .

À quarante ans, dans sa première autobiographie, il juge sévèrement son oeuvre littéraire "écrite et publiée dans la précipitation " . Pourtant, Sâ'edi a laissé plus de trente-deux pièces de théâtre, six recueils de nouvelles, trente-quatre nouvelles, trois romans, trois scénarios,huit monographies anthropologiques, cinquante-huit articles divers, (à part son oeuvre inédite). Ses nouvelles réalistes comptent parmi les meilleures des années soixante, ainsi que ses oeuvres dramatiques. Sâ'edi a fondé et édité la revue Alefbâ traduit.Alphabet (1973-1976) et collaboré à un grand nombre de périodiques.

Le 31 mars 1982, après plusieurs mois de clandestinité et de vie errante pour échapper à la terreur du nouveau régime, Sâ'edi s'exile à Paris. En exil, il reprend la publication de la revue Alefbâ qui représente un nouvel espoir pour les exilés iraniens. En avril 1985, il collabore avec l'Association de théâtre de l'Iran, et l'Association des écrivains iraniens (en exil), pour monter à l'occasion du nouvel an iranien (le 21 mars), sur la scène de théâtre de Paris, sa dernière pièce, Othello au Pays des merveilles .(Cette pièce m'a valu la chance de travailler avec lui comme assistante du metteur en scène, Monsieur Nasser RAHMANI-NEJAD qui aujourd'hui prépare la pièce de " En attendant l'aube ", aux États-Unis).

Sâ'edi, en apatride, sombre dans l’alcoolisme et le désespoir. Enfin, le samedi 23 novembre 1985, il meurt des suites d'une hémorragie interne, à l'hôpital Saint Antoine de Paris.4

II. Nos sources et leurs limites.

Soucieuse de mener une recherche aussi complète que possible, j’ai essayé de collecter des informations en provenance des sources les plus diverses (entretiens avec ses proches et ses amis, sa correspondance, ses entretiens, etc...) sur cet écrivain de l’Iran contemporain.

Avec le développement général de l’intérêt pour les textes biographiques et l'élargissement progressif du public (lié à l'évolution sociale, mais aussi à l'abaissement du coût, lui-même lié aux innovations techniques) l'invention d'un nouveau type d'information a été rendu possible: l’interview.5 Celle-ci dont l’usage s'est généralisé assez rapidement, était surtout (presque exclusivement au début) utilisée pour les affaires criminelles, les faits divers (interviews des témoins, des victimes ou des criminels) ou pour l'information politique.6

Aujourd'hui, grâce aux médias, nous aurons une conversation directe. Dans l'interview, l'écrivain connaît une expérience inédite et apparaît en chair et en os dans un rôle très personnalisé.

Dans les entretiens, "l'écrivain est pris dans une "société de spectacle", où il ne peut guère inventer et façonner l'image qu'il entend donner de lui.”7 Sâ'edi n'avait pas l'habitude d'accorder des entretiens. Ses principaux entretiens ont été faits après sa sortie des prisons du Shah, en mai 1975.

Son premier entretien paraît dans un journal du soir de Téhéran, un mois plus tard, en juin 1975. Il s’agit d’une “autocritique” accompagnée des louanges du régime du Shah, texte “fabriqué” de toutes pièces par les services de la S.A.V.A.K (la D.S.T. iranienne), à partir des interrogatoires qu’avait subis Sâ'edi lors de son emprisonnement.

En revanche, les deux entretiens qu'il accorde au New York Times, lors de son voyage aux États-Unis au début de 1978, reflètent bien sa pensée.

Une autre série de ses entretiens, la troisième, correspond à celle accordée pendant la révolution de 1978-1979 en Iran.

Enfin, la quatrième et dernière série de ses entretiens sont ceux de son exil parisien (1982-1985). Ici, obsédé par le régime actuel, la République Islamique d'Iran, Sâ'edi parle surtout de ses idées politiques.

Les réserves formulées au sujet des entretiens de Sâ’edi, s’appliquent aussi aux résultats de nos entretiens avec ses amis et ses proches. Ces témoignages peuvent se classer en deux grandes catégories. Ceux des amis et des écrivains vivant à l’intérieur du pays (Iran) qui ou bien préfèrent honnêtement garder le silence à cause de la censure infernale qui pèse sur le pays, ou bien manifestent une extrême prudence pour évoquer le souvenir d’un écrivain, mort en exil.

La deuxième catégorie est constituée par les témoignages des amis et écrivains iraniens vivant à l'extérieur du pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Dans leur grande majorité, des réfugiés politiques, des exilés ou des immigrés, et pour la plupart, militants des organisations politiques ils proposent une version des faits fortement conditionnée par leur option politico-idéologique.

Cette communauté iranienne reste, en outre, très marquée par les conflits, les parti pris et les divisions qui caractérisent le climat de toute opposition en exil. Il est évident que de telles conditions peuvent marquer le contenu et la qualité des entretiens en les soumettant aux exigences des circonstances politiques. Un tel climat de conflits modifie la façon de voir des témoins et nuit souvent à l’objectivité de leurs entretiens et de leurs témoignages.

On peut être bien d’accord avec Philippe Lejeune quand il souligne les aspects positifs et négatifs des entretiens: vivant, direct, “parfois avec des moments dramatiques ou théâtraux”, improvisé et donc moins réfléchi, ils engagent peu de responsabilité de la part de la personne interrogée pour ses paroles.8

Malgré de telles réserves, il faut noter qu’un certain nombre des textes de témoignages sur Sâ'edi écrits par ses amis rapportent, ici ou là, quelques-uns de ses gestes et paroles ou nous informent sur tel ou tel éléments de sa vie.9

mais rien ne nous garantit toutefois qu'elles ne soient pas déformées par la mémoire.

Un autre champ de nos recherches documentaires était constitué par l’oeuvre même de Sâ’edi. A cette fin, nous avons interrogé ses divers écrits à la recherche des traces de sa vie. C’est ainsi que nous avons pu constater que, par exemple, le genre du roman autobiographique n'existe quasiment pas dans son oeuvre qui comprend, d’autre part, quelques récits de voyages, où l’auteur, tout en observant le monde extérieur, raconte ses voyages anthropologiques par descriptions des paysages ou des manières de vie des paysans.

En examinant les entretiens et la correspondance de Sâ’edi, j’ai trouvé deux courts textes autobiographiques, le premier,10 de quatre pages, rédigé quand il avait environs quarante ans à la demande de son éditeur américain, le second, de trois pages, écrit un an avant sa mort, en 1984 à Paris, où il décrit surtout sa souffrance et son désarroi d'écrivain en exil11

Les deux tiers du premier texte portent sur son enfance, ses origines, ses racines, sa généalogie, décrivent la figure maternelle et la nostalgie qu'il éprouve pour ce paradis perdu, malgré les petits coups de poings qu'il recevait de son frère. Une demi page est aussi consacrée à son désir d’écrire et de devenir auteur. Les quelques phrases restantes portent sur sa vie où Sâ'edi nous raconte quelques souvenirs et essaie de nous dire pourquoi il est devenu écrivain.

Il s’agit bien des textes autobiographiques selon la définition proposée par Philippe Lejeune:

“ Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence , lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité.” 12

Des interrogations multiples se formulent aussi bien sur les raisons qui poussent les écrivains à écrire leur autobiographie que sur la valeur de telle forme de récits. Philippe Lejeune en parlant de Sartre et de son autobiographie soutient que:

"s'il est difficile et urgent d'écrire son autobiographie, c'est justement parce que l'on ne se connaît pas soi-même. Et pour approcher cette vérité sur l'individu particulier qu'on est, il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas non plus d'écrire ce qu'on croit déjà savoir, il faut avoir le courage de travailler le langage, pour arriver à représenter ce qu'on ne sait pas. L'autobiographie n'a guère d'intérêt, si elle n'est invention d'une forme, si elle n'est littérature."13

L’intérêt mais aussi les faiblesses du “genre” nous est décrit par Jean Peneff qui souligne qu’il est “nécessaire que l'auteur se prenne comme sujet d'histoire avec une intention de recul, qu'il se dédouble pour objectiver son passé."13 Pour Peneff "quand nous lisons une histoire de vie, nous sommes toujours conscients que l'auteur ne nous raconte qu'une partie de son histoire, qu'il choisit les faits de manière à nous présenter l'image qu'il souhaiterait que nous ayons, qu'il néglige ce qui aurait pu lui paraître mineur ou désagréable, quoique d'un grand intérêt pour nous"14 Jean Peneff, en tant que sociologue ajoute que dans les textes autobiographiques, "la confrontation entre le passé d'un individu et sa verbalisation, la recherche de la différence entre ce que le narrateur dit qu'il a fait et ce qu'il a réellement accompli (avec ou sans justifications ) est au centre de l'activité du sociologue qui vise à découvrir les variations entre les actes et les discours, les faits et les mots" 15 Tandis que Philippe Lejeune insiste sur l’intention de l’écrivain et dit que l’autobiographie met l’accent sur la vie individuelle de l’auteur par lui-même et en particulier sur l'histoire de sa personnalité.16 Philippe Lejeune nous affirme que "l'autobiographe, lui, se trouve affronté aux limites et aux contraintes d'une situation réelle et il ne peut ni renoncer à l'unité de son moi, ni sortir de ses limites .Il ne peut que faire semblant."17 Pour cet auteur, le “je” que l’on rencontre sous la plume de l’auobiographe n’est pas lui mais un “autre”:

"Si je est un autre, ce n'est pas seulement parce que son énonciation cache des instances multiples: c'est que tout récit de vie n’est qu'une reprise ou une transformation de formes de vie préexistantes".18

Ce travail m'a permis d'éclaircir certains points de la biographie de Gholâm Hossein Sâ'edi tout en laissant d'autres dans l'ombre: en effet, si tous les témoignages relatifs aux événements importants concordent, il n'en va pas de même pour le reste de sa vie. Au fur et à mesure de ma recherche, des problèmes sont apparus et m'ont amené à m'interroger sur la valeur et la portée de certaines de mes sources. Ainsi sa première autobiographie me paraît incomplète car elle laisse dans le flou beaucoup d'événements de sa vie. Dans ce texte, Gholâm Hossein Sâ'edi fait aussi allusion à certains faits de sa vie mais reste silencieux sur certains d’autres, plus importants, sa tentative de suicide par exemple.

Cette recherche et les comparaisons qu'elle m'a amené à établir entre les textes autobiographiques et les autres documents, m'ont suggéré les quelques réflexions suivantes :

1- L'écrivain réservé :

Mes recherches m’ont fait découvrir un écrivain qui reste très discret .C’est à peine s’il a parlé de sa vie privée, et ainsi personne, même ses proches, ne connaissait la date de son mariage! Sâ’edi n’a jamais tenu un “Journal intime” peut-être, comme dit Sartre,19 il n’avait pas l'habitude de donner “sa subjectivité” “à personne, parce qu’il reste des choses qui, même à moi, refusent d’être dites, que je peux me dire à moi mais qui me refusent à moi d’être dites à l’autre . Comme chacun, j'ai un fond sombre qui refuse d'être dit."

2- Imaginaire de Sâ'edi :

Il ne faut évidemment pas oublier l'imaginaire de l'écrivain, toujours en train de réécrire et de créer des histoires.

"Et dès le jour où la main dans la main du père, j'ai connu le chemin du cimetière, je me suis toujours rendu sur le tombeau de la soeur , une petite tombe, couverte par des briques fines et ordonnées. Je l'imaginais toujours dans sa tombe en train de se balancer dans un berceau".20 Revisitant le passé et son enfance, Sâ'edi le recrée en même temps. Il ajoute son imaginaire d'écrivain à son passé. De plus, les histoires de Sâ'edi ne sont pas forcément écrites , il arrive que Sâ'edi produit même des histoires orales (par exemple dans ses entretiens).

3- La vision de Sâ'edi:

De toute façon l'écrivain conserve toujours sa vision personnelle, c'est son regard qui le distingue des autres et qui identifie parmi autrui. Sâ'edi nous raconte son histoire de cette manière, "le monde extérieur à la maison avait pour nous d'étranges secrets et des mystères. Nous reconnaissions les voisins aux bruits de leurs pas. Hâj Abbâss marchait toujours à pas de tortue et les enfants de mashe Ja'far, le forgeron, couraient au lieu de marcher, et moi je me souviens encore du bruit de pas léger d'un groupe dans une aube de printemps et de mes grand-parents qui sortaient de la maison en chuchotant : une vieille coiffeuse était morte au bout de la rue."21

Dans ce paragraphe, Sâ'edi distingue les choses par les rythmes de pas et le chuchotement de grands-parents. En vérité, on voit le monde extérieur à travers la vision personnelle de Sâ'edi. De même, nous voyons que pour décrire son enfance, Sâ'edi entre dans l'espace de la fiction.

4- Le langage de Sâ'edi:

Sâ'edi, comme tout écrivain, possède un langage individuel, alors il faut donc arriver à contenir, traduire et déchiffrer ses paroles pour percevoir des informations. Par exemple, dans une lettre adressée à un ami pendant la période d'exil, Sâ'edi écrit :

"Je me sens étouffé dans ma chambre qui, me rappelle la cellule de la prison d'Evine. Chaque fois que j'entre chez moi, j'ai l'impression de porter ma chambre à la place d'un manteau."22

En lisant cette lettre nous avons l'impression qu'il vivait dans une petite chambre de service ; et pourtant nous savons qu'il avait une chambre dans un appartement de trois pièces près de l'avenue Foch, chez des amis et non dans une chambre de bonne.

5-La mémoire de Sâ’edi:

Rappelons-nous que l'écrivain est quelqu'un de semblable à nous. Avec le temps, il arrive à Sâ'edi aussi, de confondre les choses . Parfois, dans ses entretiens il ne se rappelle pas la date exacte. D’ailleurs, les moments d’oubli (volontaire ou involontaire) et la défaillance de mémoire sont des phénomènes courants que l’on rencontre souvent chez les autobiographes 23 A ce propos , Daniel Bertaux pense qu’un récit de vie “ne livre pas directement le vécu d'autrefois, mais ce qui en reste dans une mémoire d'aujourd'hui.” 24

Nous voyons aussi qu’il y a des moments où Sâ’edi se sent piégé . Alors pour s'en sortir, il change de sujet en commençant de parler d'autre chose ou bien il reste silencieux (par exemple dans son entretien avec la B.B.C. en août 1983). C’est ainsi qu’il est toujours en train de réécrire les événements à sa façon. Cette “réécriture” qui reste aussi un phénomène courant, n’est pas considérée par des auteurs comme Philippe Lejeune “comme une déformation, mais comme une forme, qui deviendra elle-même objet de connaissance (mémoire individuelle,mémoire collective).Les renseignements connus par d'autres sources deviendront alors de simples points de repère pour apprécier la mémoire comme chose elle-même vécue, et non témoignage sur un vécu antérieur25.

Nous sommes bien d’accord qu’il ne s'agit vraiment pas de mensonges et nous pensons plutôt que nous avons affaire ici avec des productions artistiques et des tentatives de la reconstruction de la réalité. Quelqu’un comme Sâ’edi réécrit, décrit, et déforme une histoire en changeant les temps, les personnages, les lieux, et même les proportions26 .

6- la psychologie de l'écrivain :

Il convient aussi de tenir compte de la psychologie de Sâ'edi.Il est important de savoir dans quel état il était, comment il vivait, qui il fréquentait,comment il parlait,quel était son entourage , quand et pourquoi il écrivait . Avoir présent à l'esprit l'importance des situations et des circonstances psychiques de l'écrivain nous permet de le mieux comprendre . Donc tous les détails sont importants . Par exemple Sâ'edi dans sa deuxième autobiographie, écrite en exil, s'exprime de la façon suivante :

"je me sens déraciné, rien ne me paraît réel. Les immeubles de Paris sont pour moi comme un décor de théâtre. Je m'imagine vivre dans une carte postale, le sommeil me fait peur, mais le réveil est encore plus douloureux, je reste éveillé la nuit et m'endors au petit matin"

En comparant cette lettre avec le texte autobiographique de Sâ'edi nous voyons que le monde extérieur à la maison n'a plus "d'étranges secrets et mystères" . Par rapport à son enfance le monde a changé , maintenant il est devenu un monde plat , artificiel et superficiel comme “un décor de théâtre” ou “une carte postale” .Ici Sâ'edi est dans un état dépressif, il souffre de la guerre Iran-Irak, des dommages de la Révolution de 1979 en Iran, de sa condition d'exilé en France. Sa dépression est entretenue et aggravée par son perpétuel penchant pour l'alcool . On touche du doigt ses sentiments vis-à-vis de l'exil, du déracinement . Son langage et ses images fantaisistes traduisent l'influence que l'alcool exerce sur lui.

7 : L'acte de l'écrire :

Les écrivains sont des êtres inconsciemment destinés à écrire. Quelqu'un comme Sâ'edi vit dans l'univers de la fiction. Ce que Serge Doubrovsky appelle : la notion de ”l' autofiction".27 Aussi quand un écrivain commence à écrire, rien ne peut l'empêcher de ne pas entrer dans l’espace de la fiction. Il s'efforce de décrire, tente d'exercer son style ; mais avant tout, il est un serviteur de la littérature. Regardons ensemble cette partie de son autobiographie: 28 "Quelque part, on écrit une petite chose, j'ai été noyé dans le désespoir absolu, je me suis procuré le cyanure pour me suicider mais, ...mais dans les lueurs d'une aube, un étonnant papillon me sauva, et sa beauté au lieu de me pousser vers le monde des arts, m'attira vers le faux scientisme..."29 Le texte est tellement littéraire qu'on n'arrive pas à le croire. Qu'un papillon l'ait sauvé! Nous pensons que ce texte ne donne pas d’ accès aux informations réalistes mais en revanche il nous renvoie vers une piste symbolique.Alors nous considérons ce papillon comme un symbole de légèreté et d’ inconstance.” Légèreté subtile : les papillon sont des esprits voyageurs ; annonce d’une visite , ou de la mort d’un proche . Un autre aspect du symbolisme du papillon est fondé sur ses métamorphoses : la chrysalide est l’ oeuf qui contient la potentialité de l’ être ; le papillon qui en sort est un symbole de résurrection . C’est encore , si l’on préfère , la sortie du tombeau . Un symbolisme de cet ordre est utilisé dans le mythe de Psyché qui est représentée avec des ailes de papillon .30

“ Papillon “dans le Dictionnaire des fantasmes et des rêves secrets 31 , est aussi symbole de la métamorphose ( la chenille devient papillon).” C’ est un rêve psychique de la transformation du “ moi “. On se libère de quelqu’ un ou de quelque chose.”

Nous supposons également que Sâ’edi en suivant les méthodes des grands écrivains persans nous parle de “Phalène”. Nous savons que phalène , papillon de nuit qui , se posant les feuilles des arbres , le fait recroqueviller symbole constant de l’ âme en quête du divin et consumée par l’amour mystique ,à l’ instar du papillon qui vient se brûler les ailes à la flamme autour de laquelle il vole .Ce thème est un leitmotiv de la littérature mystique persane. Comme dit un grand poète classique persan , Shabestari :”Dans cette nuit de séparation offre-moi donc la phalène de l’ Union , sinon par la flamme de ma douleur j’embraserai l’ univers comme une chandelle” .32

Sâ’edi dans son texte autobiographique, nous décrit son état moral symboliquement. Alors nous sommes bien d’ accord qu'il ait ( consciemment ou inconsciemment ) pensé au suicide .Mais nous devons avouer de même que de toute façon la situation et les causes ne sont pas bien claires à décrire.

Nous ajoutons que le style symbolique de Sâ’edi se manifeste parfaitement au moment qu’il parle de son âge . Nous nous rappelons que pendant ce petit texte autobiographique, Sâ’edi nous déclare trois fois qu’il a quarante ans et qu’il est arrivé à un âge avancé. Nous avons bien compté qu'il avait trente- huit ans au moment de rédaction de ce texte .En utilisant le chiffre de quarante, Sâ’edi essaye de nous dire quelque chose sur sa vie . Nous savons que le nombre de quarante est le nombre de l’ attente , de la préparation , de l’ épreuve ou du châtiment. Selon R. Allendy, ce nombre marque l’ accomplissement d’ un cycle toutefois qui doit aboutir , non à une simple répétition , mais à un changement radical , un passage à un autre ordre d’ action et de vie .33

8- Déséquilibre des normes et des documents :

Le nombre des documents relatifs à chacune de ses périodes différentes varie beaucoup .Je donnerai un exemple : pour une période de onze mois de prison, je possède énormément de documents, tandis que sur ses années d'enfance, je dispose de très peu de choses. Je pourrais donc écrire un livre entier sur la période de la prison , et entrer dans tous les détails ;Pour la période de l'enfance je serais incapable de rédiger plus de quatre ou cinq pages.

9- L'actualité et la vérité :

On accédera à la vérité de l'auteur , si on met de côté , au moins temporairement ,l'actualité politique à laquelle il a été mêlé. Il appartiendra à l'histoire d' en juger. Il convient , en revanche ,de séparer l'information de tous les parasites qui brouillent le parcours individuel ,même s’il va de soi que des nuances de la réalité nous échapperont toujours.

10- L' autocritique :

Nous savons que pour l'écrivain seul le souvenir et l'écriture permettent de retrouver le passé , à l'exemple de Marcel Proust dans Le Tempe retrouvé. Dans le récit de sa propre vie, l'écrivain va être amené à s'interroger sur l'acte d'écrire, sur les modalités et les difficultés et les limites de l'écriture. Sâ'edi dans son autobiographie écrit : "écrire en secret des exercices de style. Une pratique qui ,sous la même forme et de la même manière , restera toujours avec moi. Mes premières balivernes ont été publiées dans la presse politico artistique de Téhéran."34 "Mon premier et mon deuxième livre, des sornettes absolues et une révolte contre la misère des livres, furent publiés en 1955-56. Il est ridicule qu'on ne s' aperçoive de son ignorance et de sa platitude que lorsque' on a atteint un âge avancé. "35 Autobiographie et autocritique se confondent . Sâ'edi aussi se critique "Et maintenant que j'ai atteint l'âge de quarante ans , je sens que cette masse de mes écrits a été de sottises, écrites et publiées dans la précipitation. "36

Son autobiographie contient aussi l'analyse critique de ce qui fut chez Sâ'edi à l'origine de son métier d'écrivain. Par exemple ,quand il parle sur son enfance , il dit aussi : "dès cette époque, mes yeux se sont ouverts soudainement. Je ne sais pas. Quelque chose se brisa et s'écroula .À tout moment même dans le sommeil , je n'arrivais pas à me défaire: Des milliers d'événements sans précédents , des milliers d' hommes qui m'envahissait. J' étais pris par des centaines de livres , j'éprouvai de l'amour pour des dizaines d'écrivains inconnus eux mêmes décomposés sous la terre" 37 Chez Sâ'edi la tendance à réécrire sa vie est très forte. Il faut aussi prendre en considération ses sentiments quand il écrit. Sâ'edi dans son autobiographie juge sévèrement son métier d'écrivain : "...Et chaque fois que je le dis, on croit je suis en train de me faire modeste. Non je suis un homme timide et peu exigent, mais je ne simule jamais la modestie"38 . La modestie ou l'orgueil ? Est-ce qu'on peut le croire ? Car parfois l'envie d'avoir un lecteur et de jouer avec lui est très forte chez l'écrivain. Est-ce qu'ici Sâ'edi dit la vérité ou fait-il semblant de dire la vérité ? Car on constate que pendant les années qui suivent cette autocritique, il se consacre à la politique et non à la littérature.

11 - Idéologie de l’écrivain :

Sâ’edi dans son texte autobiographique ne cache pas son idéologie .Cette idéologie a beaucoup d’ influence sur la façon qu’il se présente Il nous raconte qu’il n’ avait pas de berceau , qu’ils avaient une vie humble , qu’ il n’ a jamais été gâté parce que la famille n’ avait même pas la possibilité ou les moyens de gâter les enfants. Mais nous sommes bien informés qu’ il n’ était pas aussi pauvre qu’il nous annonce dans ce texte . Nous savons aussi qu’ il n’ était pas riche non plus. Nous pensons que l’ effet de ne pas avoir le berceau ne signifie pas la pauvreté mais plutôt il s’agit du mode de vie dans sa région natale et celle de sa génération par rapport à celle au début de siècle. Nous pensons aussi qu’il avait une vie simple et sans objets de luxe au lieu d’ une vie humble ; et la simplicité dans la vie ne signifie pas la pauvreté. Nous pensons aussi qu’ il n’ a pas été gâté parce qu’il avait une éducation sérieuse et nous devons ajouter que même les enfants qui possèdent des jouets , s’amusent merveilleusement bien avec la terre et la boue.

Nous considérons aussi qu’un récit de vie n'est pas simplement une somme de renseignements (que l'on pourrait obtenir par d'autres moyens ):c'est avant tout une structure (la reconstruction d'une expérience vécue dans un discours et un acte de communication.39

Nous concluons que les raisons de cette interprétation sont multiples mais plus particulièrement elle révèle son idéologie et c’ est à nous de traduire et déchiffrer son interprétation dans ce texte autobiographique en écrivant à biographie.

12- Les projets de l’ écrivain pour l’avenir :

Nous indiquons qu’une autobiographie porte souvent des projets de l’ auteur du texte pour l’ avenir. Ce sont des projets qu’ il ne savait pas qu’ils seraient réalisables ou pas . Certes , par définition,l'autobiographie est ,à la différence de la biographie ,un genre ouvert et interminable : seule la mort met le point final. 40

Au fur et à mesure de ma recherche en comparant les données avec ce texte, je me suis rendu compte que ce texte est une oeuvre de fiction, et qu'il ne correspond pas vraiment à ce qu'il a vécu. Toutefois, cet autoportrait fictif garde son intérêt , par ce qu' il nous présente un Sâ'edi tel qu'il voulait se présenter à nous . Par souci d'objectivité et pour dépasser le cadre qu'il nous propose, j'ai dû prendre de la distance avec ce texte. Méfiante , j'ai encore vérifié toutes les informations qu'il contient.

Biographie :

Dès le début, je savais tout simplement qu’une biographie est "un récit documentaire sur la vie d'un écrivain ou de quelqu'un de célèbre", généralement écrit à l' indicatif. C'est une narration chronologique et linéaire. J'avais deux sortes de choix en matière biographique.

A- Biographie romanesque :

Avec peu de documents authentiques historiques ou digne de confiance, l'auteur commence à supposer, deviner, choisir et finalement imaginer la vie d'un écrivain à son époque, c'est une sorte d'écriture fantaisiste . Cette sorte de biographie est faible au niveau historique, et n'a pas de valeur documentaire.41 Et je voulais absolument éviter ce piège.

B- Biographie de faits : une recherche vaste et documentée :

Je me suis aperçue qu'elle est "une recherche au niveau historique, géographie et anthropologique". Comme écrit Antoine de Saint Exupéry dans , Le Petit prince , ( le livre que j'ai grandi avec) : "Les grandes personnes m'ont conseillé de [laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés et de] m'intéresser à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire"42 . J'ai donc choisi ce mode de biographie , adaptée aux conseils des grandes personnes pour mon travail. Il faut donc inscrire "l' écrivain - Sâ'edi", dans son environnement social et culturel et présenter l'évolution de son pays.Ce que Philippe Lejeune la définit de cette manière :"Une biographie s'agit bien d'une forme culturelle , historiquement variable , idéologiquement déterminée."43 Ce qui signifie que comme une recherche anthropologique ,"Sâ'edi" est toujours mis en scène , contextuellement construit et reconstruit , à travers l'histoire de son passé,un espace , des séries d 'événements majeurs de sa vie, des scénarios culturels de son époque , des narrations de ses proches , et donc mise en intrigue , interconnecté ,sélectionné , disposé en séquences ,bref, configuré.

Donc pour écrire une biographie sur Sâ'edi, il me faut connaître l'histoire de sa région natale, de son pays et de sa société, ce qu'il a vécu, l'éducation qu'il a eue, l'histoire de la littérature de son époque et bien entendu sa langue. Il me faut arriver à le situer parmi ses confrères et évidemment connaître et analyser son oeuvre parce que son écriture donne une connaissance "plus entière" et "plus vive" de son "moi intime". Pour approfondir cette recherche, il était nécessaire de m'informer sur la valeur des sentiments chez lui, ses émotions, ses consolations, etc...

Enfin il y a lieu de s'évertuer d’entrer dans l'univers de l'écrivain par tous les moyens 44 .

Après avoir collecté tous les documents, on doit sortir les données objectives (les faits), les dates, les événements majeurs de sa vie. Il convient de les écrire dans l'ordre chronologique pour faire un schéma. Ce schéma sera divisé selon les périodes et les événements marquants de sa vie. Ensuite chaque période ou événement important dans sa vie, se verra consacrer un chapitre.

Nous avons cerné les difficultés de type de confiance et un certain nombre d'hésitation. Donc, il y aura souvent des moments d'incertitude sur les textes autobiographiques de Sâ'edi. Car absence de la vérité à cause des censures diverses nous empêche de nous fier quasiment aux documents trouvés.

D’autre part , on ne peut jamais savoir ce qu'il y a dans la tête des autres;comment je pourrai décrire ses pensées ? Surtout des pensées d'un écrivain qui a une imagination débordante? Je ne peux écrire que ma version et mon interprétation de sa vie? Nul nous garantie que tout ce que je vais écrire après autant de recherche, sera toute la vérité. À propos de ce dernier problème Virginia WOOLF nous affirme que: "Là,j'en viens à une des difficultés de l'auteur de biographies - une des raisons pour lesquelles sur les nombreuses que je lis , nombreuses sont celles qui tombent à plat . Elles laissent de côté la personne à qui les choses sont arrivées . Cela , parce qu'il est très difficile de décrire un être humaine . Alors on dit :" Voilà ce qui est arrivé ";Mais sans dire à quoi ressemble la personne à qui c'est arrivé . Et les événements n'ont pas grand sens à moins qu'on sache d'abord à qui ils sont arrivés."45

conclusion :

Malgré tous ces problèmes, je suis consciente que je dois présenter une image sincère, vraie et fidèle de Sâ'edi, l'homme qu'il était aux lecteurs.

Il faut apprivoiser l'oiseau rebelle de l'imagination, éviter des fantasmes inattendus sur Sâ'edi ,comme s'il était un personnage de fiction , tout en sachant que de toute manière , une biographie est un genre littéraire . Or Sâ'edi appartient en premier lieu au monde de la littérature.

***

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE :

Bailly, Othilie, Dictionnaire des fantasmes et des rêves secrets, Éditions Garancière, 1987, 209 p.

Ballaÿ , Christophe, Le nouveau dictionnaire des auteurs , Paris : Robert Laffont, Coll. “ Bouquins”, 1994 ( Cf. Biographie de Sâ’edi )

- DICTIONNAIRE DES SYMBOLES , Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT ,Robert Laffont /Jupiter ,deuxième édition 1982 , 1060 p.

Doubrovsky , Serge , Autobiographiques : De Corneille à Sartre ,Presses Universitaires de France , Coll. "Perspective critique ", 1988 ,168.p

Farzaneh , M.F. , Rencontres avec Sadegh Hedayat : Le parcours d'une initiation , Traduit du persan avec collaboration de Frédéric Forcené , Paris , José Corti ,1933 , 362 p.

Katouzian , Homa , Sadeq Hedayat : The life and legend of an iranien writer , London - New York, J.B.Toris ,1991 ,309 p.

Lejeune , Philippe , Le pacte autobiographique , Paris : Seuil , Coll. “Poétique “ , 1975 ,357 p.

Lejeune , Philippe , Je est un autre . L'autobiographie , de la littérature aux médias , Paris : Seuil , Coll. "Poétique ",1980 ,332 p.

Sâ'edi , Gholâm Hossein ,"Sharh-e hâl ", Iranian studies , V. 18, N°1-4, spring -autumn ,1985 , pp. 253-256 (Texte autobiographique de Sâ'edi )

Sâ'edi , G. H. ,"Sharh-e ahvâl", Alefbâ , N°7 , Paris , automne 1986 , pp. 3-6 ( La notice autobiographique de Sâ'edi , publié après sa mort ).

Saint-Exupéry , Antoine (de) , Le petit prince , Paris : Gallimard , Coll." Folio Junior ", 1985, 95 p.

Sartre , Jean Paul , Situations X, Paris : Gallimard , Coll. “Politique et autobiographie” 1979 , 226. p.

Seghers , Pierre , Omar Khayyâm , sa vie et ses quatrains , Paris : Seghers , Coll. "Miroir du monde ", 2 éd. ,1982 , 110 p.

Peneff , Jean , La méthode biographique , Paris : Armand Colin , 1990,144 P.

Woolf , Virginia ,Instants de vie ( Moments of being ) ,Traduit de l'anglais par Colette-Marie Huet , Paris : Stock , 1986 , 273 p.

***

table des matières :

Biographie de Golâm Hossein Sâ’edi :

De l’ autobiographie à la biographie:

3- Les témoignages de ses amis

8- La psychologie de l’ écrivain

10- Déséquilibre des normes et des documents

11- L’ actualité et la vérité

13- L’ idéologie de l’ écrivain

14- Les projets de l’ écrivain pour l’ avenir

B- Biographie de faits : Une recherche vaste et documentée

Annexe:Texte autobiographique de Golâm Hossein Sâ’edi

Biographie de Sâ’edi dans Le nouveau dictionnaire des auteurs

La carte de l’Iran

Texte autobiographique de Gholâm Hossein Sâ'edi 46

Traduit par Mahasti SHAHROKHI

J'ai été mis au monde au premier mois de l'hiver 1936. J'étais le deuxième enfant de mes parents. Le premier, une fille, était mort à onze mois. Et dès le jour où, la main dans la main de mon père, j'ai connu le chemin du cimetière, je me suis toujours rendu sur le tombeau de la soeur : Une petite tombe, couverte par des briques fines et ordonnées. Je l'imaginais toujours dans sa tombe en train de se balancer dans un berceau, quoique ni moi , ni mon frère qui est venu après moi et ni ma soeur qui fut le dernier enfant de la famille, n'ayons eu de berceau. Notre berceau était les jambes de la grand - mère.

Dans une spacieuse et vaste maison, nous avions une vie humble. Quoique issu de la famille réputée de Sâ'edolmamâlek qui exerçait le métier de scribe auprès des tout-puissants de l'époque de Ghajare mon père était un simple fonctionnaire du Gouvernement avec un petit rétribution, tout juste un gagne-pain. Mais son père qui était un sacré coureur de jupons, d'une convenable et suffisante habilité pour le remariage, l'avait chassé du foyer familial pour pouvoir remplir son propre estomac. Mon père avait débuté comme garçon-tailleur; ensuit il s'était arrangé pour avoir une petite échoppe et, à la fin, il était devenu associé de mon grand-père maternel, enfin de compte, il avait pris pour épouse son enfant unique, une jeune fille bien belle et il commença à vivre avec ses beau parentes. Beaucoup plus tard, grâce à une occasion inattendue, il avait consenti à devenir employé du Gouvernement moyennant un petit salaire.

Il y avait une différence de quinze-seize ans entre ma mère et moi et je la considérais comme ma soeur, ceci plus exactement jusqu'au moment que ma grand-mère avec beaucoup de souffrance quitta une vie souillée et imprégnée de misère, et mit le feu au coeur de nous tous avec le premier décès survenu dans l'atmosphère pleine d'amour de notre foyer.

Mon frère est né quatorze mois après moi. Nous étions deux compagnons de jeu, deux camarades, deux confidents qui, de temps en temps, se bagarraient, et je me souviens encore le goût de ses petits coups de poings. Et maintenant avec quelle nostalgie, je peux souhaiter le retour de ces jours-là. Quel dommage!

On ne nous a jamais gâtés. En vérité on n'avait même pas la possibilité ou les moyens de nous gâter, quoique nous ne vivions pas dans l'envie et la privation. La terre et la boue étaient nos jouets, et au lieu de précepteur ou de jardin d'enfant, c'était le grand-père qui, les après-midi, nous apprenait à lire et à écrire.

Le monde extérieur à la maison avait pour nous d'étranges secrets et mystères. Nous reconnaissions les voisins aux bruit de leurs pas. Hâj Abbâss marchait toujours à pas de tortue et les enfants de Mashe Ja'far, le forgeron, couraient toujours au lieu de marcher. Et moi, je me souviens encore du bruit des pas légers d'un groupe dans une aube de printemps et de mes grand-parents qui sortaient de la maison en chuchotant: une vieille épileuse était morte au bout de la rue et exactement de ce jour, le mot de "la mort" s'est inscrit dans mon esprit comme la trace d'une profonde plaie. Ce n'est pas seulement le nom de ce démon crasseux et malveillant, qu'il est resté pour moi durant quarante années entières. Que de morts j'ai vus et que d'êtres chers j'ai inhumés! L'ombre de ce maudit spectre est toujours resté avec moi à ma poursuite.

Avant d'aller à l'école, j'ai appris à lire et à écrire avec mon père, et ainsi par la force des choses, dès ma premier année, j'ai porté la marque du premier de la classe et je suis devenu un enfant discipliné, poli, trouillard et souffre-douleur, détestant le jeu, le sport, et les diableries, fuyant les joies et les gaietés des jours de l'enfance, continuellement absorbé dans les chimères et les illusions et amoureux des livres, de l'école et de longues soirées d'hiver auxquelles je m'adonnais à la lecture assis auprès de la lampe à pétrole, récit après récit jusqu'au moment d'être saisi par le démon du sommeil.

L'école primaire n'était pas terminée que la Guerre commença, et nous réfugiâmes dans un village. Le grand-père resta à veiller sur la maison et le foyer avec son large poignard et son fusil. Un poignard qui était sous son oreiller jusqu'au dernier instant de sa vie et un fusil dont plus tard il avait enseveli et enterré le cadavre décomposé . Laissons de côté toutes les histoires qu'on peut raconter sur ces temps et l'arc-en-ciel de bravoure, de résistance et d'endurance qu'on peut construire!

Dès cette époque, mes yeux se sont ouverts soudainement. Je ne sais pas. Quelque chose se brisa et s'écroula. À tout me dans le sommeil, je n'arrivais pas à me défaire, des milliers d'événements sans précédents, de milliers d'hommes qui me envahissaient. J'étais pris par des centaines de livres, j'éprouvai de l'amour, l'amour pour des dizaines d'écrivains inconnus qui eux-mêmes décomposées sous la terre. Des centaines de fois et de loin, j'ai vu Tchekov, assis sur les marches en brique de notre maison, sous le cognassier ou étendu dans la salle de séjours. Je n'avais pas le courage de m'approcher de lui. Aujourd'hui encore je n'oserai pas. Ceci n'est-il pas "un songe véridique"? En synchronie avec ce climat, écrire en secret, des exercices de style. Une pratique qui sous la même forme et de la même manière resta et resta toujours avec moi. Mes premiers balivernes ont été publié dans la presse politico-artistique de Téhéran, tandis que de mon côté, je me suis soudain rendu compte que dans ma ville natale, je suis en train de diriger trois journaux et écrivailler sans relâche plusieurs heures par jour. Des reportages, éditoriaux, rapports et récits romancés jousqu'à la rédaction des informations et des nouvelles. De multiples démêlés survinrent et tout d'un coup, je me suis retrouvé à la faculté de médecine, mais si je lisais un livre de médecine en contrepartie dix romans l'accompagnaient. Mon premier et mon deuxième livres, des sornettes absolues et une révolte contre la misère des livres, furent publiés en 1955-56. Il est ridicule qu'on ne s'aperçoive de son ignorance et de sa platitude que lorsqu'on a atteint un âge avancé, et que le fragile flacon de l'âme de faux artiste ne peut pas supporter une petite chiquenaude. Quelque part, on a écrit une petite chose ,j'ai été noyé dans le désespoir absolu. Je me suis même procuré le cyanure pour me suicider mais,...mais dans les lueurs d'une aube, un étonnant papillon me sauva, et sa beauté au lieu de me pousser vers le monde des arts m'attira vers le faux scientisme. Le faut jeune savant. Je me suis mis à la chasse aux papillons et à l'étude sur les papillons des environs de Tabriz. Heureusement que cette envie déplacée me quitta et la seule chose qu'elle me donna était celle-ci: ne pas se briser trop vite. Oui, ne pas se briser. Malgré tous les coups reçus, je sens encore que je ne suis pas brisé.

À partir de là, mon histoire comporte beaucoup d'incidents. Et moi je crois qu'une histoire mouvementée nécessite une étrange atmosphère. Quel intérêt y a-t-il à les bâcler en quelques phrases? Il serait extraordinaire de pouvoir illustrer par les statistiques l'orbite du changement et de l'évolution spirituelle d'un homme. Un médecin qui dans la caserne, est devenu un simple soldat et après un temps d'errance, s'est rué à la fin, vers la psychiatrie. Et par la suite, il ne se passait pas une année sans qu'il reçoive un ou deux chocs physiques ou moraux. Et le reste, lire et écrire. Et maintenant que j'ai atteint l'âge de quarante ans, je sens que cette masse de mes écrits a été de sottises, écrite et publié dans la précipitation. Et chaque fois que je le dis, on croit que je fais montre de la modestie. Non, je suis un homme timide et peu exigent, mais je ne simule jamais la modestie. S'il me reste encore du temps à vivre -il ne sera assurément pas long- à partir de maintenant j'écrirai. Oui, à partir de maintenant que je sais dans quel coin m'asseoir pour dominer la scène, comment lancer un cri pour que l'écho ne soit pas son seul effet .Écrire n'est pas tellement différent de lutter. Je crois que j'ai appris un peu l'art de lutter, qu'il soit dans la vie, ou un peu aussi, et je le dis impertinence, dans l'écriture.

Texte autobiographique de Gholâm Hossein Sâ'edi 1

Texte autobiographique de Gholâm Hossein Sâ'edi 1  Ce texte a pour l’objet la présentation succincte de divers problèmes que j’ai rencontrés dans la rédaction d’une biographie de l’écrivain iranien, Gholâm Hossein Sâ’edi1 .

Ce texte a pour l’objet la présentation succincte de divers problèmes que j’ai rencontrés dans la rédaction d’une biographie de l’écrivain iranien, Gholâm Hossein Sâ’edi1 .